「教員を辞めたい…でも怖い」

この言葉、胸に刺さる人は多いんじゃないかな。安定した公務員の身分を手放すこと。慣れ親しんだ職場を離れること。生活の変化に対する不安。すべてが「怖い」という感情につながるよね。

でもね、その「怖い」という感情、実は大切なメッセージを教えてくれているんだ。それは「進め」というサイン。

「怖いは進め、嫌だは止まれ」

この言葉の意味と、恐怖を乗り越えて新しい一歩を踏み出すためのヒントを、元教員の視点から共有していくね。

教員を辞めることへの恐怖の正体

教員を辞めることを考え始めると、様々な恐怖が押し寄せてくるものなんだ。その恐怖の正体を理解することが、最初の一歩になるよ。だって敵を知らなければ、戦いに勝てないからね。

安定を失うことへの不安(ホメオスタシス)

まず知っておいてほしいのは、「怖い」と感じるのは当たり前ということ。人間の体には「ホメオスタシス(向上性維持)」という機能があって、現状を維持しようとする本能があるんだ。

教員という職業は、安定した収入と身分保障がある。その「当たり前」を失うことへの恐怖は自然なもの。生活の土台が崩れるかもしれないという不安が、変化に対する抵抗を生み出すんだよね。

でも、この恐怖の正体を理解することが、最初の一歩になる。恐怖は敵じゃない。ただのメッセンジャーなんだ。

社会や周囲からの刷り込み

「公務員を辞めるなんて勿体ない」

「あんな良い職場、どうして辞めるの?」

「今の時代、安定した仕事を手放すなんて考えられない」

こんな言葉、周りから言われたことないかな?社会や家族からの刷り込みで、恐怖はさらに強化される。でも、これらは「他人の物語」であって、あなたの物語じゃないんだよね。

メディアは「転職は危険」「失業は不幸」というメッセージで溢れている。でも、そんな刷り込みに流されず、自分の本当の気持ちに向き合うことが大切だよ。

恐怖と嫌悪の違い:見極めるポイント

ここで大切なのは、「怖い」と「嫌だ」の違いを理解すること。

「怖い」は、未知の世界に対する警戒心。新しいことへの挑戦や成長の機会を示すサインなんだ。

一方「嫌だ」は、すでに経験して分かっている否定的な感情。それは「この道は違う」というメッセージかもしれない。

教員生活を振り返ってみて

- 毎日職員室に入るのが「怖い」なのか「嫌だ」なのか

- 子どもたちと向き合うのが「怖い」なのか「嫌だ」なのか

- 将来このまま教員を続けることが「怖い」のか「嫌だ」のか

この違いを見極めることで、本当に自分がすべき選択が見えてくるんだ。

元教員が経験した挑戦と恐怖の乗り越え方

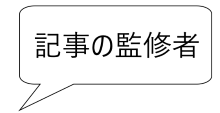

恐怖を乗り越えるためには、同じような経験をした人の話が参考になるよね。ここからは僕自身の経験も交えながら、教員から新しい道へと踏み出した際の心の動きや克服法を紹介していくね。

教員時代に感じていた不安と葛藤

僕自身、12年間教員として働いてきた中で、いろんな不安や葛藤を抱えていたよ。

「このまま定年まで同じことを繰り返すのか」

「もっと自分らしい教育のあり方があるのでは」

「システムの中で消耗していくだけでいいのか」

特に、自分のやりたい教育と学校のシステムとのギャップに悩んでいた。でも、そんな思いを抱えながらも、変化への一歩を踏み出せずにいたんだ。

恐怖に支配されていたからね。収入の変化、スキルへの不安、周囲の目…全部が「怖い」の一言に集約されていた。

決断までのプロセスと心の整理法

転機は、ふとした自分との対話だった。「本当にやりたいこと、できてる?」という問いかけ。

この問いをきっかけに、自分の本心と向き合い始めたんだ。そして使ったのが、以下の心の整理法:

- 現状維持のコストを書き出す:このまま教員を続けることで失うもの

- 変化によるリスクを数値化する:最悪のシナリオは本当に耐えられないか

- 小さな実験を始める:副業やプライベートでの小さな挑戦

- 成功イメージを具体化する:辞めた後の理想的な姿を詳細に描く

これらのステップを踏むことで、漠然とした恐怖が具体的な課題に変わっていった。そして、対処法が見えてきたんだよ。

周囲のサポートの重要性

一人で恐怖と闘うのは難しい。だからこそ、周囲のサポートが重要なんだよね。

- 家族の理解:特にパートナーとの共通認識

- 仲間やコミュニティ:同じ境遇の人との情報共有

- メンターやコーチ:客観的な視点からのアドバイス

僕自身、教員を辞める決断をした時、妻の存在が大きな支えだった。「あなたらしく生きてほしい」という言葉に背中を押されたんだ。

また、同じように教員から別のキャリアに進んだ先輩の存在も大きかった。彼らの経験談は、漠然とした不安を具体的な戦略に変える手助けになったよ。

教員スキルを活かした新しい挑戦の可能性

さて、ここまで恐怖の克服法を見てきたけど、じゃあ具体的にどんな道があるのか気になるよね。教員経験は決して無駄にならない。むしろ、大きな強みになるんだ。その可能性を探っていこう。

教育関連の転職先や独立の選択肢

教員経験を活かせる道は、実に様々あるんだ。

企業での可能性

- 教育系企業(教材開発、EdTech)

- 企業の研修担当

- 人事・採用担当

フリーランスの道

- オンライン家庭教師

- 教育コンテンツクリエイター

- 教員向けコンサルタント

起業の選択肢

- 学習塾や個別指導塾

- 教育系NPO

- 特定分野に特化した教育サービス

教員として培った「人に教える力」「カリキュラムを組む力」「コミュニケーション力」は、どの分野でも貴重なスキルなんだよ。

小さな一歩から始める方法

いきなり大きな転換は難しい。まずは小さな一歩から始めてみよう。

- 副業で始める:週末や長期休暇を利用した小規模な活動

- オンラインでの発信:ブログやSNSでの知識共有

- 研修や勉強会への参加:新しい分野の基礎知識を得る

- 退職せずに休職する:一時的に別の経験をする選択肢

小さな成功体験を積み重ねることで、自信がつき、次の一歩が踏み出しやすくなるんだ。

AI時代における教育のプロフェッショナルの価値

AI技術の発達で「教える」という仕事の形が変わりつつある。でも、だからこそ「人間らしい教育」の価値は高まっているんだよね。

- AI活用を指導できる教育者への需要

- 機械では難しい創造性や感性の育成

- 学習意欲や人間関係の構築支援

教員経験者は、こうした「AIにはできない」領域での専門性を持っている。時代の変化を恐れるのではなく、むしろチャンスと捉えることができるんだ。

恐怖を乗り越えるための具体的アクション

理解したところで、次は行動だね。知識が力になるのは、それを実際に使った時だけ。ここからは、恐怖と向き合い、それを乗り越えるための具体的なアクションプランを紹介するよ。少しずつでいいから、試してみてほしいな。

小さな挑戦を日常に取り入れる

恐怖を克服する最善の方法は、少しずつ慣れていくこと。日常生活に小さな挑戦を取り入れてみよう。

- 新しいルートで通勤してみる

- 初めての料理に挑戦する

- 知らない人と積極的に会話する

- 今まで避けていた仕事のタスクに手を付ける

こうした小さな「怖い」への挑戦が、大きな変化への耐性を作っていくんだよ。

仲間をつくろう

一人で抱え込まないために、自分を支えるシステムを作ろう。

- 信頼できる相談相手を見つける:批判せず、共感してくれる人

- 同じ志を持つコミュニティに参加する:オンライン・オフライン問わず

- 定期的な振り返りの習慣をつける:日記やボイスメモでも可

- 専門家のサポートを検討する:キャリアコンサルタントやコーチ

特に、同じように教員からキャリアチェンジした人のネットワークは貴重な財産になるよ。

コーチングやメンターの活用法

プロのサポートを受けることも、恐怖を乗り越える有効な手段だね。

コーチングは、あなた自身の答えを引き出すプロセス。一方、メンターは経験者としての知恵や具体的なアドバイスを提供してくれる。

- コーチング:内側から答えを見つける手助け

- メンタリング:経験に基づく具体的なガイダンス

両方を適切に活用することで、恐怖と不安を乗り越えるサポートになるんだ。僕自身も、教員を辞める決断の際にコーチのサポートを受けて、大きな気づきを得ることができたよ。

まとめ:恐怖を味方につけて一歩を踏み出そう

ここまで読んでくれてありがとう。最後に、もう一度大切なメッセージを伝えたい。恐怖は敵じゃない。それは成長のチャンスを教えてくれる大切なサインなんだ。それを理解して、少しずつでも前に進む勇気を持ってほしい。

変わらないことの方が危険

今の時代、変化のスピードはどんどん加速している。むしろ、変わらないことの方がリスクになる時代だよね。

教育現場も例外ではない。テクノロジーの進化、子どもたちの変化、社会のニーズの多様化…常に変化が求められている。

そんな時代だからこそ、「安定」にしがみつくより、変化を恐れない心構えが大切なんだ。恐怖と向き合い、それを乗り越える経験は、これからの人生における最大の財産になるよ。

恐怖は成長の合図

最後にもう一度、この言葉を思い出してほしい。

「怖いは進め、嫌だは止まれ」

恐怖を感じるということは、あなたが成長のチャンスに直面しているということ。それは進むべき道のサインなんだ。

教員を辞めるという決断は、決して簡単ではない。でも、その恐怖の向こう側には、新しい可能性と自分らしい人生が待っているかもしれない。

一歩を踏み出す勇気を持つ

どんな大きな変化も、最初の一歩から始まる。その一歩を踏み出す勇気を持ってほしい。

「完璧な計画ができてから」と待っていては、永遠に動き出せないかもしれない。むしろ、不完全でも一歩を踏み出し、調整しながら進んでいくことが大切なんだよ。

教員としての経験は決して無駄にならない。それを新しい形で活かす道は必ずある。あなたらしく、自分の可能性を信じて歩んでいってほしい。

僕は、そんなあなたの挑戦を心から応援しているよ。

コメント